| 学校名 |

三木市立自由が丘東小学校 |

| 教科(科目等) |

理科 |

学年 |

4年 |

| 単元名 |

温度とものの変化 もののあたたまり方 |

| 指導計画 |

本時 1/7

第一次 金属にろうを塗り熱の伝わり方を知る ・・・2時間

第二次 水を熱したときのあたたまり方を知る ・・・2時間

第三次 空気のあたたまり方を知る ・・・2時間

まとめ 身のまわりのもののあたたまり方を調べる ・・・1時間

|

| 本時のねらい |

実験を通して、金属の熱の伝わり方を知る。 |

| 活用したICT機器 |

PC プロジェクタ スクリーン |

| コンテンツの準備 |

学校にある器具の写真を撮り、プレゼンテーションソフトを使ってフラッシュ型教材を作成した。

熱の伝わる様子をプリントに書き込ませるため、児童と同じプリントをプレゼンテーションソフトを使って映せる教材を作成した。

教科書などの表現と同じ言葉を使って、まとめのスライドを作成した。 |

| 授業でのICT活用の目的(意図) |

| 学校にある実験器具は、教科書に掲載されている写真のものとは少し違う場合が多いので、同じものかどうかを確認させてから学習に入れるように、また、実験をする場面では児童と同じプリントを投影することにより児童の理解を助けることができると考えた。 |

| ICTを活用した場面及び主な活用方法 |

|

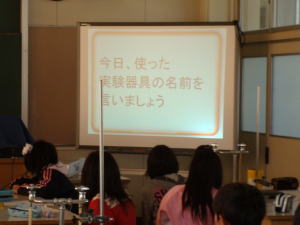

〈導入時〉

実験器具を拡大して確認することにより児童自らが実験器具を準備し、スムーズに学習に入れるようにした。

〈展開時〉

プリントと同じものを映写することにより児童が理解しやすいようにした。

〈まとめ〉

教科書と同じ表現のスライドを拡大表示し、正しい言葉で正しい知識を身につけられるようにした。

|

|

| ICT機器を活用するメリット |

熱の伝わる様子など、身近に見えないものでも画像を映すことにより確認しやすい。

〔共通〕

児童が前を向いて集中して学習に取り組むことができる。板書に時間をとられ、児童に向き合うことができないという場面が減り、児童全体にかかわる時間が増えた。

教室の前面に教材を提示することにより、児童が前を向いて学習に集中できる。学習内容や進度に合わせてコンテンツを作り直すことが容易にできる。教師は児童の方を向いて、学習の状況を把握することができ、よい点を見つけてほめることができる。 |

| 活用のポイント |

|

・教室に常備しておくなど、いつでも使える状態にしておく。

・前時の復習の意味で、授業の初めにフラッシュ型教材を用いると、その授業に入りやすい。

・児童の発表時に、児童自身のプリントやノートを映すことにより他の児童が理解しやすい。

・まとめのときに、あやふやな表現より教科書で使われている正しい言葉でのフラッシュカードを映し、正しい理解をはかる。

・教科書会社のホームページには教科書に即した資料や指導のポイントが提供されている場合が多いので事前にチェックする。

|

| 担当教科等でICT活用授業が効果的であると思われる単元及び指導内容について |

理科では、次のような場合に効果的であると思われる。

・実際に目で見ることができないもの(人や生物の体のつくりなど)

・危険をともなうもの(燃焼、金属・水・空気など)

・時間のかかるもの(植物や動物の誕生など)

・大きいものや小さいもの(転記、月と太陽、火山の噴火や地震、昆虫など)

生活科では、学校や地域にある施設や特色あるものをデジタルカメラで撮り、データベース化したものがあれば使いやすい。 |