|TOPページへ|

作:草月 叶弥 絵:速水 苑

|

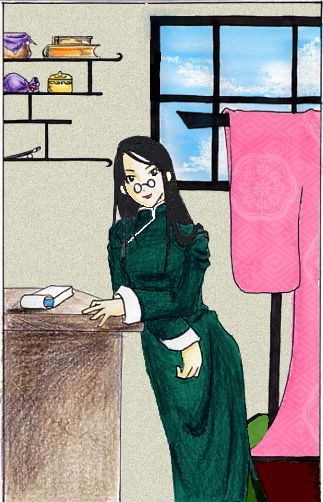

いつものようにいつものごとく、私は町をうろついていた。 良い天気である。公園には普段の倍以上の人が集まっている。やはりこんな日には皆、外に出たくなるものなのだろう。今日が休日だという事も理由の一つかもしれない。 そのまま目的も定(さだ)めずにてくてくと歩く。 ふと気づくと薄暗い場所を歩いていた。どうやら裏路地に入り込んでしまったようだ。辺りはとても静かである。 暫(しばら)くそのままたたずんでいたが、ふと思いつき、昔馴染みの友人の元へと行く事にした。 思ったより迷い込んでいたらしく、路地から抜け出した時には日はもう既に昇りきっていた。 運が良いことに抜け出た場所は友人宅に近かった。5分ほどで着き、家を眺める。あいもかわらず変な家・・・いや、店である。 この友人は古着屋をしている。店の名は「蔡(さい)」という。着物から洋服、はては十二単なんて物まである。売り物か?と聞けば、 “本当に必要な人ならば売る。” と云っていた。まぁ、そういったものは主人の趣味であろう。 扉を開けて中に入るが、誰もいない。 「おぉーーーーい。」 奥に向かって声を掛けると、主人が出てきた。 この古着屋の主人は女である。背中の中ほどまである黒い髪。目は大きく少ぅしつりあがっているように思える。美しいのだが、なにやらこの世のものではないような独特の雰囲気を持っている人である。 名はねい、と言う。姓は三原。  「なんだ、人の声がしたと思って出て来てみればお前さんか。」

「なんだ、人の声がしたと思って出て来てみればお前さんか。」「なんだ、とは何だ。近くまで来たから態々(わざわざ)寄ってやったのに。」 「恩着せがましく言うねぇ。どうせ良い天気だというので街をぶらついていて、偶々(たまたま)店の近くまで来たから寄っただけだろう? まったく・・・なんで態々昼飯時にくるかねぇ?まぁ、お上がりよ。 どうせお昼はまだなんだろう?食べさせてやるよ。」 図星を指されて私は何も云い返せなかった。 ねいはさっさと母屋のほうに戻ってしまっている。 店の中に突っ立っていても意味がないし、確かに腹は減っていたので私はねいに続き、母屋の中に入っていった。 「とりあえずそこに座っていてくれ。今、昼飯を作らせているからさ。」 居間に入ると既にねいは座っていた。 云われた場所に座ると、ねいが話しかけてきた。 「お前さん、今暇かい?」 「あぁ・・・そうだな。今は暇だよ。この前一つ終わらしたしね。急ぎの仕事もないなぁ。・・・なんだい突然にそんな事を聞いて。」 ねいは、いや、と云って黙ってしまった。何かを考えているようだ。 私はさっきの問いかけは一体なんだったのか聞き出そうとしたが、昼食が運ばれて来(き)、タイミングを逃してしまった。 しばらく黙々と食事をしていたが、また突然ねいが口を開く。 「――――本当に暇なのかね?」 先程と同じ問いかけに少しイラつきながら私は答えた。 「一体なんなんだい?暇だと言っているだろう?」 「うーん・・・いや・・・」 この女(ひと)には珍しく云い淀(よど)んでいる。 「いやさね・・・暇なら一つ、頼み事がしたいのだけれどね。 少ぅし大変なのだよ。まぁ、お前さんなら大丈夫だとは思うんだが・・・」 嫌な予感がした・・・。聞かないほうがよい。絶対駄目だ・・・」 私はしばし好奇心と戦っていたが・・・負けた。 「・・・・それで・・・頼みとは何だい?」 「頼まれてくれるのかい!?」 顔を輝かせて云うねいを見て、私は後悔した。 慌てて・・・もう遅いかとも思ったが、釘をさす。 「い・・・いや、話を聞くだけだよ。暇だと言ったって、そんなに長い間じゃあないのだから。」 「いやいや大丈夫さ。あぁ良かった。もし駄目だと言われたらどうしようかと思ったよ。」 拙(まず)い事になったと思ったが、今更遅い。 私は顔を引き攣(つ)らせながら問うた。 「で、一体どんな事なんだい。」 「簡単な事さ。この服を着て町を歩いて貰いたいんだよ。」 そう言ってねいが差し出してきた服を見て、私は声も出なかった。 ソレは夜の闇のように黒い着物と羽織だった。 着物の両袖には何やら不思議な縫い取りがしてあり、羽織の背には大きな五芒星が白く染め抜かれている。 これを・・・・着る? いや、着るだけならばまだいい。着て町を歩くだと? 「――――と、いう事さ。分かったかい?」 ねいの言葉で私は思考の淵(ふち)から引き戻された。 多分私はそうとう間抜けな顔をしていたのだろう。 「なんだい。聞いていなかったのかい?」 ねいは呆れたように呟いて、私の手元に目を落とす。 「もしかしてその服が気に入らないのかい? でもねぇ・・・これはこの服じゃないと出来ない事なんだよ。 とにかくもう一度説明してやるから、今度はちゃんと聞いてておくれよ。」 「あ・・・あぁ、分かった。」 混乱する頭を抱えながらも、とりあえずは話を聞こうと思い、私は頷いた。 「まず、さっきも云った通り、お前さんにはこの服を着て、街の大通りを歩いてもらいたい。まぁ、無茶苦茶目立つだろうがそこは堪えて欲しい。 で、ここからが大切なんだが、大通りを歩いていると、子どもに出会うはずなんだ。 どんな子なのかは説明出来ないが、必ず出会う。お前さんにはその子が必ず分かるはずだよ。なんたってその服を着ているんだ。 そしてね、その子をここまで連れてきて欲しいんだよ。」 私はまた少し、混乱した。 話は分かる。分かるが、それとこの服とは何の関係があると言うのだ? 「それが関係大有りなのさ。 その服はその子を呼び出すと同時に、一種の結界にもなっているんだ。 だからそれを着ていなけりゃいけないんだよ。」 私は益々(ますます)混乱しそうになったが、どうにか堪(こら)えて云った。 「その子どもを・・・此処(ここ)に連れて来るだけでいいんだな?」 「あぁ、そうだよ。それだけだ。」 私は少し考え、引き受ける事にした。此処で断ったとしても、どうせ最終的には引き受ける事になるだろう。それならば力ずくで引き受けさせられる前に引き受けてしまった方が良いに決まっている。 「よし、それじゃあ善は急げだ。奥の部屋を貸してやるからそこで着替えるといいよ。」 私は多大に後悔しながらあの奇天烈(きてれつ)な着物に着替えるため、奥へと向かって行った――― 私は店を出る前に云われた事を思い出しながら、大通りを歩いていた。 「その服に付いている五芒星と文字は、呪(しゅ)なんだよ。 まぁ、分からなくてもかまわないさ。知りたきゃ後で教えてやるよ。」 私が分かった。と、答えると、続けて、 「あ、そうだ。その服を着たまま、裏路地に入っちゃいけないよ。帰れなくなっても私にゃ責任がもてないからね。 それと、その子を見つけたら話しをしちゃいけない。始めに"君かい?"と聞けばそれで充分。頷いたら店に連れて来ればいい。死にたくなきゃ、この二つは必ず守る事だね。いいかい?」 と、散々脅(おど)されたのだった。 まぁ、そんな訳で店を出てから既に半刻が過ぎた。 日の陽射しよりも強い視線の中、歩きつづけるのもそろそろ限界に近づいている。 "もう限界だ!!" 口に出さずに悲鳴を上げ、店に帰るべく後ろを向くと、其処に・・・いた。 確かに何も言わずとも見れば分かる。 ぬけるような白い肌、鴉(からす)の濡羽の様な黒髪に、黒く大きい瞳。唇は小さく真っ赤で、それが異様さを醸(かも)し出している。 "何か・・・何か声を掛けなければ・・・。" 混乱し続ける頭の中で、ねいの声が響く。 "君かい?と聞けば良いのだよ。そして店まで黙って連れて来れば良い。" その声に導かれるように、私はその子に尋ねた。 「君かい?」 するとその子は、こくん。と頷き、羽織の袖を掴(つか)もうとした。 が、何かに拒まれた様に、手を触れる事が出来ない。 私はそれ以上見ようとしなかった。 ただ早く店に戻らねば・・・と、それだけを思っていた。 店に戻ると、ねいはいなかった。 私が帰って来た事は分かっている筈なので、すぐに出て来るだろう。 そう思い、店で待っていると、ねいではなく式(しき)が出て来た。 式とは端的に云ってしまえばねいの下僕である。 人間ではない。花や動物に呪をかけ、人間の姿を取らせているのである。だから式の顔はいつも違う。 出て来た式も見たことのない式だった。 「主人が奥で待っております。居間の方へどうぞ。」 私は少し緊張しながら式に続いた。 居間に入ると、ねいは私と揃いの服を着て、上座に静かに座っていた。 ただし、服の色は赤――――血の赤だ。 私は思い、恐怖に駆られた。 "これは違う!私の知っている女ではない!! これは・・・・誰だ?" 「連れて来てくれたようだね。」 私は口を開く事が出来なかった。 代わりに首を縦に振る。 「そうかい、ありがとうね。其処に座っていておくれ。」 そう言ってねいは自分の隣を指し示した。 私が座ると、ねいは式に云った。 「子どもが店の外に居る筈なんだ。桜花(おうか)と一緒なら入って来てくれる筈だから、連れて来ておくれ。」 その頃には私も口を利けるようになっていたが、まだ完璧に混乱から脱出してはいなかったので、些(いささ)かちぐはぐな問いかけをしてしまった。 「今の式・・・桜花・・・って事は、桜の精・・・か?」 ねいは私の言葉に少しびっくりしたようだったが、すぐにふうわりと微笑(ほほえ)んだ。 私は更に続けようとしたのだが、桜花が子どもを連れて入ってきたので、口を噤(つぐ)む。 「お連れいたしました。」 そう言う桜花の後ろには、先程の子どもが居た。だが、其処に居るのは何の変哲(へんてつ)もないただの子どもだった。 私は先程の恐怖が消えていくのを感じながら、ねいの言葉を待った。 「ご苦労さん。下がって良いよ。」 ねいの言葉に桜花は軽く頷き、出て行った。 彼女は続けて私に、 「秋也(あきや)。声を出しちゃいけないよ。」 そう注意すると、子どもに向かって話し掛けた。 「さて、お会いするのは初めてだから、少し自己紹介でもしようか。 私は赤(せき)。君は?」 「僕は夕樹(ゆうき)。赤はなんで僕を此処に呼んだの?」 私は言われた通り、口を噤んではいたが、心の中は夕樹と同じ疑問で一杯だった。 「私と夕樹の両親は友達だったのだよ。あの二人は最後まで君の事を気にしていた。それでね、頼まれたのさ。もし自分達が死んで、2年以上た経っても息子が成仏していなければ、成仏させてやってくれ・・・ってね。この服もその時に渡された物さ。」 そう云ってねいは右目をつぶった。 「さて君は・・・・人間を恨んでも憎んでもいないね。ただ・・・悲しんでいるだけだ。」 両目を開ける。 「何故地上に残る?君なら天国行きは確実じゃないか。渋る理由はないだろう?」 ねいは本気で不思議がっている。 夕樹は少し考えながら答えた。 「僕は・・・待っていたんだ。僕を連れて行ってくれる人を。でも、誰も来てはくれなくて、悲しくて悲しくて・・・でも今日、このお兄さんが此処に連れて来てくれた。赤(せき)なのでしょう?僕を導いてくれるのは。」 私はいきなり話を振られ、口を開こうとしたが、目で制される。 「あぁそうさ。だが私には入り口までしか導く事は出来ないよ。それ以降はどう頑張っても無理だ。それでもいいかい?」 「うん。」 「―――分かった。 庭に出ようか。秋也は縁側から見ていてくれ。」 そう云って2人は庭に出て、空を見上げる。 私は固唾を飲んでそれを見ていた。 ねいは目を瞑(つむ)り、なにやら呪を呟(つぶや)いている。彼女が呪を紡(つむ)ぐごとに、夕樹の体は光に包まれてゆく・・・。  それは・・・とても美しい光景だった。

それは・・・とても美しい光景だった。光は少しづつ・・・でも、確実に強くなっている。 光の中の夕樹はとても幸せそうだ。 そして・・・呪は完成した。 「お父さんとお母さんによろしく言っといてくれ。」 微笑みながら云うねいに、夕樹もまた、微笑みながら答えた。 「うん分かったよ。 ありがとう赤(せき)。ありがとうお兄さん。 さよなら・・・。」 その一言を最後に、夕樹は消えた・・・。 いつもの日々が戻っていた。 あの後、着物の五芒星と文字について説明してもらおうとはしなかった。 知りたいと思わなかった訳ではないが、知らなくても良いと思ったのだ。 そして今日も、私は散歩がてら店に向かおうかと考えている・・・・。 |

|小説のページへ|