MY ROOMをつくろう

県立姫路別所高等学校 北原史未江

●題材設定の理由

絵画は得意だが立体は苦手であったり、反対に立体は得意だが絵画は苦手、といったように生徒の実態は様々である。そのため、いろいろな素材にふれさせ、あらゆるジャンルの課題に取り組むことで、それぞれの得意とすることを活かせるように年間計画を立てている。

自分のための部屋をミニチュアで作るということで普段自分の暮らしている空間に満足しているいないに関わらず、大半の生徒が興味を持って取り組める。また、理想とする部屋はどんなものなのかといったことを考えるときに、今自分が使っている日用品についても考えを巡らせることで、一つのものがデザインされつくられていく課程をほんの少しでも体験することができるだろう。そして多種多様な材料の中から自分の表現したいものはどんな材料を使うことがよいのか、考え工夫させることで応用力を身につけさせることができる。

●指導目標

・将来の自分の暮らしを考えさせる。

・計画的に作業を進めさせる。

・すべての商品にはそれをデザインした人間がいて、ものができるまでの大変さと、作る喜びを味わ わせる。

・自分の作りたいものにふさわしい材料の選択をさせる

・道具の正しい使い方を覚えさせる。

●指導計画

| 時間 |

展開 |

生徒の活動内容 |

指導上の留意点 |

1

|

内容を知る |

昨年の作品を見てどんなものを作るのか確認する。 |

どういったところが素晴らしいのか具体的に説明する。 |

2

|

アイデアを出す

|

プリントを使って、その部屋を使うとき、自分はどんな職業に就いているのか、そしてどんな部屋を理想とするか具体的に考える

・何のための部屋なのか

・どんな形をしているのか

・部屋の中に置きたいものは何か

・どんな配置で置くのか

⇒チェックを受ける |

ユニークな見本をたくさん見せ、イメージを膨らませる。

家具類の形は具体的に考えさせ、描ける生徒には細かく描かせる。

|

3

4

5

6

|

設計略図を作る

|

実物大の1/20を目安として、ミニチュアを実際に作るときの寸法を決め、真上から見たところ(上面図)と真正面から見たところ(正面図)を方眼紙に作図する。

⇒チェックを受ける

|

上面図と正面図を板書で説明

する。

正面図については、奥行きを表現しなくては、と描き方を間違えやすいので、机間巡視をし、個別指導をする

アイデアを立体的に考えさせる |

7

8

910

11

12

13

14

|

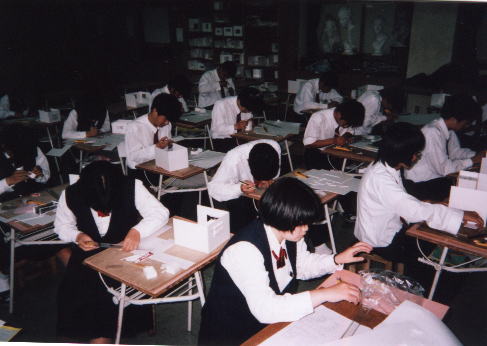

立体制作

反省

|

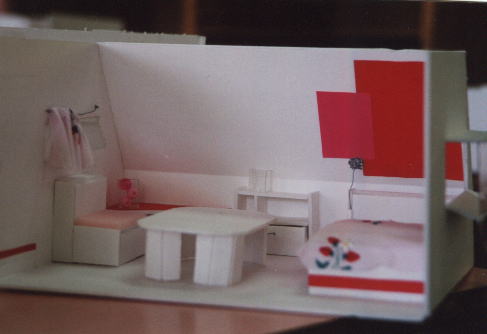

作図した上面図、正面図をもとにスチレンボードで部屋自体の形から作っていく

・3面の壁、床、窓、扉

(正面の壁は省く)

さまざまな材料を使って中に置く家具類を作っていく

準備されている材料以外に必要なものがあれば、各自で用意する。

(布、ボタン、ビーズ、等)

制作上、努力したところ、できなかったところ、感想を書く |

スチレンボードで立体を作るときの基本的な方法と、3面の壁と床を切り離してしまわないように、取り方を板書で説明する。

個別指導をする。

・用具の使い方

・作りたいものにふさわしい材 料の選び方

|

⇒各時間ごとに制作カードに、その日の反省を書かせる。回収し、教師がコメントを書き、次の授業 で返却する。

●準備するもの

筆記用具、マジック、30cm定規、カッターナイフ、工作用ボンド、はさみ、ラジオペンチ、 粘土べら、作業板

方眼紙、スチレンボード(3mm厚)、針金各種、金網(目の細かいもの)、紙粘土、角材(4mm 角)布、ビーズ、色紙

●成果

最初にモデルとした作品が、窓が開いたり、戸棚が開いたり、と細かい部分までよく配慮して作られた作品だったので、目の前でその様子を見て、是非とも自分の作品も細部が動くものにしなければ、と大部分の生徒が考えたようだった。そのため構造的な部分では、過去の作品を参考にするとともに、自分なりの工夫をこらし、実際に細部が動くように作った生徒が多かった。また他のクラスの制作途中の作品を見せることで、自分も負けられないという思いを強めたようだった。自分が生活する部屋ということで考えた生徒が多かったが、中には、将来開きたい店や、純粋に趣味の為のみの部屋を作ったりとユニークな作品も見られたい。作業が細かくなることで、かなり集中して取り組まなければならない部分も大きく、そのぶん完成したときの安堵感と満足感は大きかったようである。

●課題

実用的に考えすぎてしまい、実際にある規格品のミニチュアを作って並べただけの作品も多く、今までにないような形を創造するといった点は難しかったようだ。また細部に凝りすぎてしまい、かえって全体的なバランスに欠いてしまった生徒もいた。凝る生徒と凝らない生徒の差が激しく、それぞれの作品にかけられた制作時間に大きな差ができてしまったため、まとまった鑑賞の時間をとることができなかった。今後は制作途中にでもおのおのの作品を鑑賞する時間を設けて、自分の作品と友人の作品とを比較して考える機会を設けていきたい。