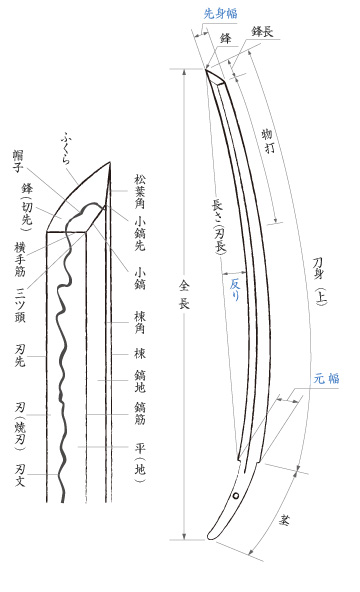

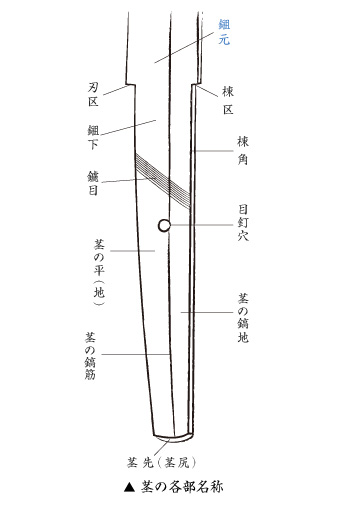

日本刀は、刀剣の姿全体(体配・たいはい)と、地鉄(じがね)・刃文(はもん)などの部分とを総合的に鑑賞するものとされています。まずは、全体の姿ですが、これは反りの具合や刀身の幅・厚さ、鋒(きっさき)の形状などに刀剣の個性や時代差が表れてきます。

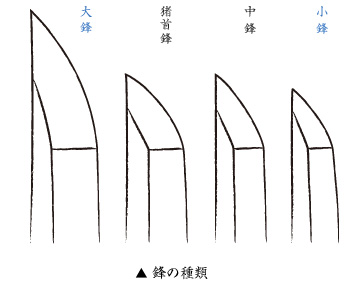

まず、反りについては、古いものは刀身の中心よりも手元に近いところに反りの中心がある腰反り(こしぞり)と呼ばれるものが一般的でした。とくに、平安時代後期のものは![]() 元(はばきもと)付近でかなり強く屈曲する一方、鋒近くでは反りがほぼなくなるという、いわゆる「うつむく」形状のものが多く残されています。同時に、刀身の幅(身幅・みはば)は手元の元幅に対して先端部の先幅が細い、いわゆる「踏ん張りのある」姿で、鋒も小さめの小鋒(こぎっさき)で、優美な印象をうけるものが一般的でした。

元(はばきもと)付近でかなり強く屈曲する一方、鋒近くでは反りがほぼなくなるという、いわゆる「うつむく」形状のものが多く残されています。同時に、刀身の幅(身幅・みはば)は手元の元幅に対して先端部の先幅が細い、いわゆる「踏ん張りのある」姿で、鋒も小さめの小鋒(こぎっさき)で、優美な印象をうけるものが一般的でした。

こうした平安時代の太刀の形状は、斬撃力を増すために腰元で反りをつける一方、刺突に有利なように上部には反りをつけずに細めに作る、といった機能面から生み出された特徴と考えられています。

こうした太刀の姿は、鎌倉・南北朝と時代が降るに従って反りの中心が少しずつ上部へ移動し、また反りも浅めになり、上下の身幅の差も小さくなっていく傾向で変化していきました。また、身幅は刀身の厚さ(重ね・かさね)とも関係しながら変化しており、平安時代末期から鎌倉時代中ごろにかけては身幅が広く、重ねも厚くなっていく傾向がみられ、逆に鎌倉時代後半から南北朝時代にかけては身幅が広く、長さも長大化した大太刀などが現れた一方で、その分の重量を削るために重ねは薄くなっていった、などの変化があります。

さらに、鋒も小さめの小鋒から次第に大きくなっていき、南北朝期には刀身自体の長大化と連動して伸びの大きい大鋒(おおきっさき)も流行しました。

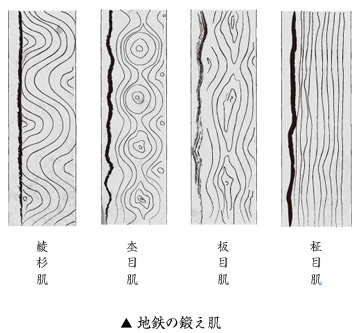

つぎに、刀身本体を構成している地鉄をみていきましょう。地鉄の部分をじっくり観察すると、細かな文様がみえてきます。縦方向へまっすぐに目の通った柾目(まさめ)肌とよばれるもの、木の年輪が流れたようにみえる板目(いため)肌、板目肌よりさらに節が丸く目立ってみえる杢目(もくめ)肌といったものが代表的なものですが、中には交互に波打つように規則的に文様が繰り返される綾杉(あやすぎ)肌と呼ばれるものなどもあります。

こうした地鉄の中の文様のことを、鍛え肌(きたえはだ)と呼びますが、これは刀工が作刀の際に鋼を折り返し鍛錬する方法で変わってくるものです。たとえば、大和伝には柾目肌が交じる作例が多い、あるいは備前伝には板目肌に杢目が交じるものが多い、綾杉肌は出羽国月山(山形県)の刀工が得意とした、など、刀工の流派の特徴を示すポイントになっています。

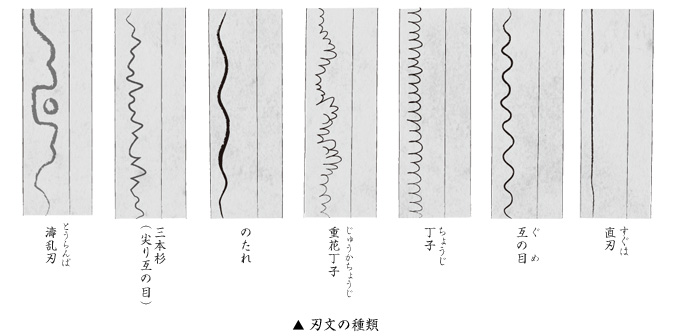

さらに、焼きを入れられて、地鉄に対して白くみえる刃の形状が、重要な鑑賞ポイントとなります。刃の部分をよく見ると、焼きが入っていない平地との境目に様々な形をした文様があらわれてきます。これを「刃文(はもん)」といい、古くからその形状が鑑賞の対象となってきました。

刃文は、熱した刀身を水に漬ける焼き入れの際に、急速冷却されることによって鋼の成分が変化してできる「沸(にえ)」や「匂(におい)」と呼ばれる細かな粒子で構成されています。沸は、文様を構成する白い粒子が粗めで、肉眼で視認できる程度の大きさのものをいい、匂とは肉眼での視認が難しい程度の微粒子で、見た目は白い霞のようにみえるものをいいます。刃文が沸主体でできていれば「沸出来(にえでき)」、匂い主体であれば「匂出来」と呼んでいます。 さて、刃文にはその形によって様々な種類に分類されていますが、まず、大きな区別として、まっすぐに刃が入る直刃(すぐは)と、波打ってみえる乱刃(みだれば)が大きな区別になります。さらに、乱れ刃の中に、互の目(ぐのめ)や丁字(ちょうじ)、湾れ(のたれ)などの様々な種類があります。

こうした刃文は、刀工が焼き入れの際に焼刃土(やきばつち)の置き方を工夫することで表現するもので、流派や刀工、あるいは時代の特徴を示す重要なポイントともなっています。

たとえば、とがった互の目が山形に連続するような「三本杉(さんぼんすぎ)」は、戦国時代の関孫六兼元が得意とした刃文であり、「濤乱刃(とうらんば)」は、江戸時代前期の大坂の刀工2代目津田助広が創始した刃文であるなど、特定の刀工の個性を示す刃文もみられます。また、鎌倉中期の備前一文字派の作例にみられる、「重花丁字(じゅうかちょうじ)」と呼ばれる華やかな刃文や、南北朝時代の相州正宗が焼いた、ゆったりとした互の目、のたれ刃に沸(にえ)がたっぷりとついた豪快な刃文などは、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将たちに好まれ、今日でも名刀として評価され続けてきています。

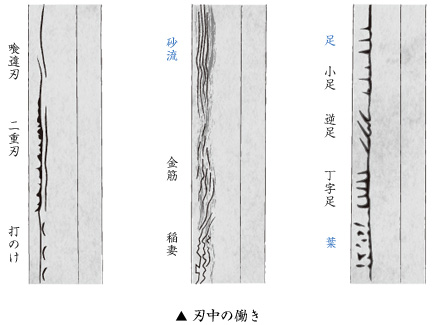

また、白く焼かれた刃の中も、じっくり観察すると沸や匂でできた微細な文様がみえてきます。こうした「刃中の働き」と呼ばれるものにも、足(あし)、葉(よう)、砂流しなど多様な種類があり、刃文と合わせた鑑賞のポイントとなっています。