こんにちは。兵庫県立歴史博物館です。このコラムは、当館の学芸員が兵庫県域の歴史や、あるいはさまざまな文化財に関するちょっとしたお話をご紹介していくものです。一月から二月に一度のペースで更新していきたいと考えていますので、どうぞよろしくお付き合いください。

第39回:城郭談義(その10)“距離感”という城郭の構成原理/視界の先 2013年6月15日 |

学芸員 堀田 浩之 |

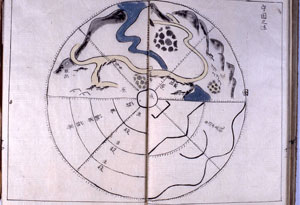

当館蔵の鳥羽正雄コレクションの中に、『城制図解』という江戸時代の軍学書があります。難解な軍事概念もイラスト化されると少しは判った気分になるもので、三重の同心円状の防御空間を示した「防戦守成三段之堅固」図では、あたかも城郭版のゾーンディフェンスを想定させてくれます。ここではシンプルに表現された三つの円の重層構成により、防御すべき領国内の全体に亘る軍事アクションの基本設計が、城堅固・所堅固・国堅固の3段階の理論イメージを用いて描かれているのですが、一応のこの図解の解釈としては、まず中核に居城を据えて拠点を固めつつ、そこから広がりを見せる防御線(ゾーン)の存在をもって、相応のディフェンス力が発揮される概念を示したものと思われます。防御の対象は領国全体なのであって、居城部分に特定されていないことに注意が必要です。

そして、居城から一定の距離で展開する道・林・川・峠・山並等は、有事に際して防御施設に運用されるべき要害の対象であったことも判明します。前回のコラムで小早川隆景の城郭観について、『黒田家譜』に記された広島城での事例を紹介したところですが、まさしく居城の堅固さを追及する以上に、領国内での他の要害地を見立てておくことの方が、現実の軍事作戦上では、より有効な手段であったと言えるでしょう。なお、もう一つの図解「守国之法」では同心円が五重となり、上下に二分された上半円に実地形や土地利用といった地理情報、下半円に?/蔀(かざし/しとみ)、殺/生の境界標示、および曲/直の線形で雰囲気を表現された縄張イメージが、段階的な“距離感”を介した防御レベルの位相をもとに、詳細概念の形象化が図られていました。ともに示唆に富んだ図です。

|

|

これらの図解を見ておりますと、“城郭”という人工の防御施設の存在感があらためて気になってきます。“城郭”は恒常的な防御機能を維持し、かつ、そのことを表現するための特殊な造作物件でもあるのですが、それだけで領内のゾーンディフェンスが賄える訳ではありません。(まして、江戸幕府を公儀とする“一国一城”の軍事統制の時代となれば、目に見える形での出城・支城の配備は尚更ご法度です。)したがって、有事の緊急時になって初めて、潜在的な防御機能を見立てられた地理的エレメントの数々が、自然景観の普段の装いから解き放たれて、要害として託されたもう一つの裏の顔を顕在化していくのでした。この場合、平時運用において軍事性を表面上は秘めたままなので、防御施設らしい明確な形を有する“城郭”とは異なり、幕府などの上級権力の管理対象とはなりません。

逆に、“城郭らしさ”の形を有するがゆえに、その表現範囲において維持・存続を公認された居城(城郭)部分は、現状変更を著しく制限された公儀の監視のもとに曝されます。戦国の騒乱から織豊期の天下統一の過程を経て、江戸時代の近世城郭へと至る道程には、“戦う城”から“見せる城”への機能の大転回が図られたのですが、一見泰平の世の優雅さを体現しているようで、その実は、軍事運用の凍結をも見据えたシビアな政治的配慮が看取されるのでした。いわば、軍事の静止した形を顕在化させた“城郭”は、管理される政治対応を担う表現部分であり、むしろ、要害性を秘めた潜在的なエレメントの内にこそ、実戦感覚に即した臨機応変の軍事シナリオが求められていたとすれば、そこに虚実の形をめぐる施設機能の逆転現象という、非常に興味深い認識のあり方が見てとれます。

|

|

ところで・・・ 姫路城天守の平成修理の現場「天空の白鷺」からの眺望は、もう既に体感されましたか? あと半年ばかりですので、是非ともこの機会にお立ち寄りください。(どこまで視界が広がるのか、確かめてみてはいかがでしょう! まさに圧巻です。)

「天空の白鷺」の最上階は、壁面に描かれた大天守の屋根(大棟)の西端から、南面の窓が並びます(ちょうど、鯱下の鬼瓦の真横あたりの高さから、外が見られるのも今だけです)。直下に三ノ丸の芝生と大手前通り。さらに臨海の工場の煙突までも遠望できますが、その左方に伸びる山並みの突端が妻鹿の国府山(甲山)です。標高が100m程で姫路城の拠る姫山の約2倍。この窓からだと国府山上は、目線でほぼ同じ高さになります。生野銀山から播磨の中央部を南流する市川河口の当所は、かつて瀬戸内海に臨む交通の結節点であり、羽柴秀吉に姫路城を譲り渡した後の官兵衛ゆかりの城地とされています。

さて、国府山の山上の主郭から北望しますと、その日は霞が掛かって眺望はあまり効かなかったのですが、それでも「天空の白鷺」の白いボックスを確認することが出来ました。その後ろには広峰の山並みも見えています。そして、更にその奥へと眼をこらしてみると、置塩の城山がその特異な山影を覗かせているではありませんか! ここから、中世の名門 (播磨国守護家)の赤松氏の拠点を視界の内に捉えることが出来る・・・とは!!本当に驚いてしまいました。因みに、主郭に立てられていた眺望風景の案内板にも、「置塩城跡」と明示されてありましたので、決して夢/幻を見た訳ではなくて確かな体感です。

|

|

播磨国へ復帰を果した赤松氏は、戦国時代を迎えてからの拠点を姫路(播磨府中)から、夢前川を遡った北郊の置塩城に移します。当時は、多少交通が不便であっても堅固な山城を構えて臨戦態勢をとる傾向が広く認められたのでした。市街の中心から陸路で10km程も距離があることから、平野部を避けて随分と山間地へ後退したものだと、漠然と理解したつもりになっていましたが、どうもそうとは限らないようです。つまり置塩城跡の山上からの眺望では、逆に姫路市街を経て国府山までもが遠望できるという訳で、当時にあっては赤松の“お屋形様”の視界の内に播磨府中がすっぽり収まり、河口の海辺に立地する国府山城とも相互視認が行えていたことになります。おそらく山間の“奥座敷”からでも、視界の及ぶ領域への統治意識は感覚的に醸成されていたのではないでしょうか。

視界の内に収まることは当時の空間認識のあり方からして、一つのまとまりを現出する根本の作用であったように思われます。或る空間が見られる対象となることで、可視外の間接的な部位との間で差異を生じ、より内側の身近な認知対象の範囲を規定するからです。しかも視界の内では、遠くの景物であっても、地図上の実際の“距離感”とは違う掌中の存在として、あたかも望遠レンズで短縮されたような不思議な感覚を招来します。置塩城と姫路の関係については、今後の更なる検証が求められますが、ここで紹介した“距離感”をめぐる方向性も研究範囲の視界の内に収めておきたいところです。“距離感”という城郭の構成原理には、障壁の演出で自他を遠ざける防御上のものばかりでなく、“物見”の視認関係を介したショートカットの観念的世界も、一方で用意されていたのでした。